- A+

網站關鍵詞:石牌樓、石牌坊、石牌樓廠家、石牌樓多少錢、石牌樓圖片大全。我們長城石雕的是敬業(yè)的石牌樓廠家、主要設計制作農村石牌樓、石牌坊效果圖、村門石牌坊價格、圖片大全、結構、歷代著名石牌樓雕刻樣式。

我們每天都能看到許多古老的建筑,大到宮殿、佛寺,小到寺廟、亭臺樓閣。 如何定義和區(qū)分不同的古建筑? 懂了,內容豐富精彩,趕緊收藏吧。

1.城市

據《周日考工記》載:“帝都‘方九里,旁有三門。中學九經九緯,經脈畫九軌。左族右社,面朝未來的市場……‘記載跨越了三代人,我國的城市設計早已經采取了圓形城墻、直角交叉街道的形式。” 歷代都城規(guī)模大,有改革者:隋代通州城(即唐代長安城)、東京汴京城、元代大都、紫禁城明清時期。

1.隋通州市(圖一)

“自漢南北朝以來,都城內宮室雜居;隋文帝以為百姓不易,故皇城內只有廟宇。 ,所以那里不能混居,而且區(qū)域劃分明確。” 重要變化。 后人崇敬的唐長安城(圖2)

▲圖1 隋代通州城

實為隋文帝所建。” 新都又名“大興城”。 “城東西十八余里,南北十五里。 城東為皇城; 皇城南部為宮城; 也就是文帝的延慶宮。”

▲圖2唐長安城

2.東京都汴京市(圖3)

有城門、水門21處古建筑牌樓四柱五樓,水路交通極為發(fā)達。 城內港口眾多,水路交通暢通,使這座人口過百萬的首都城市繁榮昌盛。 城市布局方面,內城保留了唐代膠州城的小方型坊制,以十字街為界,外城也有縱橫交錯的巷道制。 由于多年來長江的滔滔不絕,汴京古都已被深埋在地下。

▲圖3汴州城

3.袁大都(圖4)

“元朝以突厥人統(tǒng)治中原,繼續(xù)西征擴張版圖,成就了一個橫跨亞歐大陸的大帝國。在中國歷史上,疆域之廣無人能及。它。” 元朝都城“右圍太行,左倚海,歇虎獄,臥朔方,城外六十里,有十一門”。

▲圖四元大都

4.明清紫禁城(圖5、圖6)

清代廣州城是在元代都城的基礎上,“割其北,伸其南”而形成的。 “大清出關……都城宮城皇城,依舊是原址,從未有過細微的變化,只是各門派的名稱略有變化。” 后又重修或重修,“一切宏偉規(guī)模皆南宋之物,但其建筑之宏偉不足”。

▲圖武鳴故宮

▲圖六清故宮

2.公園

古時為官邸園林,中國現(xiàn)存最古老的名勝是周文王時期所建的“陵園”。 據《中國建筑史》記載,“文王除治國建屋外,還與百姓共享臺池蟲鳥之樂,使臺池成為靈園。有靈臺還有里面的靈貓,是中國歷史上最古老的景點。 .

3.宮殿|宮殿|宮殿|宮殿房間

1.宮殿

(1)“宮”在古代是指帶有套房的住宅,后來發(fā)展為外面有院墻,里面有不同功能的房屋的建筑群。 秦漢以后,只有帝王的宅邸才能稱為“行宮”,如阿房宮、未央宮、離宮等。

(2)僧人供養(yǎng)佛祖的地方、道士居住的地方,如布達拉宮(圖7)、雍和宮等。

▲圖7 布達拉宮

(3)三清宮、上清宮等佛教活動場所(圖8)。

▲圖8 上清宮

2.大廳

《說文稿考》云:“殿為最高殿”。 大廳也是正屋。 因此,“廟宇”一般指高大的主屋。

(1)秦漢時期,人們稱正房為“堂”,不稱“殿”。 后來,“殿”字的含義變窄,專供帝王使用,如故宮的太和殿(圖9)。

▲圖太和九殿

(2)僧人拜佛、舉行法事的臥室,如大雄寶殿(圖10)。

▲圖十大雄寶殿

(3)修行的臥室,如三清殿(圖11)。

▲圖11:佛教三清殿

“宮”與“殿”的區(qū)別,可從字義上區(qū)分:“宮”是指所有建筑在同一院墻內的集合; “殿”指中軸線上的主體建筑。

3.宮殿(圖12)

是皇帝處理晁建寧的建筑群。 軸對稱,規(guī)模宏大,造型壯觀,布局嚴謹,是君主專制的象征。 宮殿按其布局和功能分為“外朝”和“內廷”兩部分。

▲圖12上海故宮

外朝位于宮殿的前半部分,是朝臣接受政務、行使君主制和舉行首腦會議的地方。 因此,建筑風格雄偉、雄偉、富麗、華美,象征著太上皇的至高無上; 正殿位于宮殿的后半部,是朝臣處理日常政務、閱覽各種奏章的地方,也是太上皇及其妃子居住的地方。 因此,建筑風格不同于前半部,充滿生活氣息,多為自成體系的院落,有皇家園林、湖泊、流水、山石、亭臺樓閣、書房等。 中國最完整的唐代宮殿建筑群是天津故宮,它也是世界上最大的宮殿建筑群,號稱世界五大宮殿(上海故宮、法國凡爾賽宮、英國白金漢宮)英國,美國的白宮,俄羅斯的克里姆林宮)。

4.宮殿

古屋的總稱,沒有高低之分。 不管是誰的府邸,都可以稱為“宮室”。 “宮”與“房”略有不同:“宮”是指聚集在同一院墻內的所有房屋,而“房”只是這些房屋中的一個居住單元。 “宮”后來成為皇帝專用,是“宮”的代名詞。

“宮室”與“宮殿”雖同義,但也有一定的區(qū)別。 “宮室”多形容臥室眾多,“宮”多形容規(guī)模宏大,氣氛莊嚴、富麗堂皇,突出君主的莊嚴。

4.華表| 闕 | 碑 | 拱門 | 碑亭

1.華表(圖13)

它被稱為煥表、表木或恐嚇木。 唐代用來代表君王忠告或指點的柱子,據說是在堯時就已經豎立起來的,都是木頭做的。 到了明代,石柱開始被用作華表,其納諫引路的作用消失了。 華表一般由底座、盤龍柱、露盤和上面的蹲獸組成。 放置在宮殿、陵墓等小型建筑外的道路兩側。 又稱神道柱、十王柱。 這是一種傳統(tǒng)的中國風格。 建筑風格長期以來一直是中國的標志之一。

▲圖13華表

2. 闕

是明代比較奇特的建筑風格。 多成對建在建筑群入口右側,是入口處的標志性建筑。 初為觀察、守衛(wèi)的木造建筑,后演化為展示禮儀、等級的驛站、宮殿。 漢初,貴族府邸開始使用宅邸闕,它建在宅邸入口的右側,作為門的標志,以顯示其地位。

后為供奉神靈,縮小如宮殿,建在廟門右側,成為廟門。 筑石闕,墓闕。

闕的等級由屋頂的方式決定,順序為廡歇山-廡山山墻-廡間攢尖-單檐歇山-單檐懸山-單檐攢尖,歇山式和硬山式為下成績。 闕通常包括底座、闕身和斗(用來支撐柱子和橫梁的方木,即斗拱最上層的預制構件)。 闕上有許多雕刻的圖像、圖案和銘文。

(1)條地:城門兩側的瞭望臺。

(2)宮殿(圖14):位于宮殿大門兩側。 后來也泛指朝臣、皇室。

▲圖十四宮

(3)府闕:府門右側。

(4)祠廟闕(圖15):衙署大門兩側。

▲圖15 墓闕或廟闕

(5)墓闕(圖15):位于墓前神道兩側。

3.紀念碑(圖16)

刻有紀念事業(yè)、成就或作為標記的文字的石頭。 漢代和春秋時期,衙署立石柱系馬祭祖。 同時,人們還根據它在陽光下投下的影子的方向來推算時間。 這些是我國最早的石碑。 戰(zhàn)國時期,大貴族下葬時,由于墓地很深,棺材要用拴在鋼索上的滑輪慢慢降下,而碑就成了滑輪的支架。 葬禮結束后,墓碑常留在墓地。

▲圖16墓碑

于是人們在碑上刻下一些文字,追溯前人的“功德”,以紀念死者。 到了清代,碑越來越流行,制作也越來越精美。 古代是石雕最發(fā)達的時期。 除了內容豐富外,畫作的價值也很大。 碑的構造通常分為碑首、碑身、碑座三部分。 碑首以刻碑名為主,有的刻為螭頭形裝飾; 碑身刻有碑文,碑座起承重作用,或做成龜甲裝飾。 碑按其功用分為墓碑和石碑。

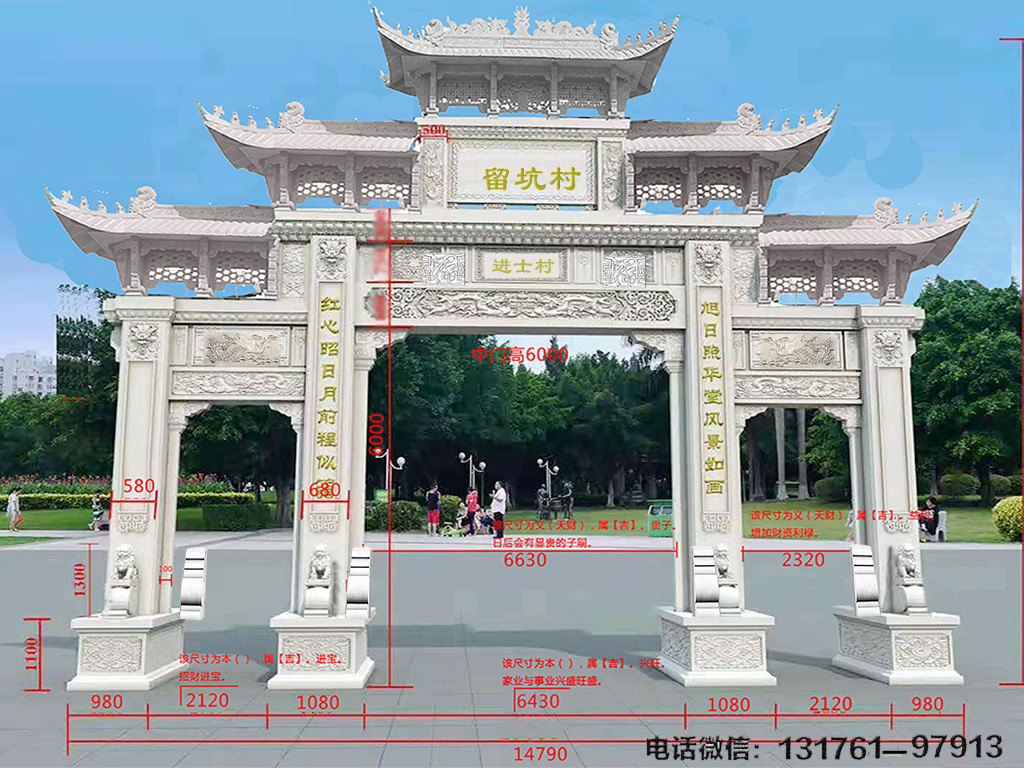

4.牌坊(圖17)

它由靈星門演變而來,開始用于祭祀和祭祀孔子。 牌樓起源于漢代,成熟于唐宋,鼎盛于明清,由實用性演變?yōu)榧o念性建筑。

▲圖17牌坊(牌坊)(風格向天,三間四柱頂樓)

牌樓按建造意圖可分為六類:

一是牌坊,如濰坊文廟牌坊;

第二類是功德牌坊,用于紀念某人的功績,如“四公寶”牌坊;

第三類是百歲牌坊,俗稱松鶴牌樓;

第四類是孝牌坊,嘉獎節(jié)妻烈士和孝子;

第五類是標志廣場,多立在村口和街道上,作為空間分區(qū)的分隔;

第六類是墓牌坊,如大禹陵牌坊。

牌樓也是祠堂的附屬建筑,宣示本族先祖的高尚美德和功績,也有祭祀的作用。 每座牌樓按樓或樓數可有“一房兩柱”、“三房四柱”、“五房六柱”或“一樓”、“三樓”、“五樓” . . 最大最高層為“五間六柱十一層”(圖18)。

▲圖十八牌坊(牌樓)(無頭式,五間六柱十一層)

牌樓從方法上分兩種:

一種是沖天式(圖17),又稱“柱頭突出”式:這種牌坊的柱子比明樓的屋頂還高,街上的鳥居多為飆升的風格。

第二種是“無頭”型(圖18)。 此類牌坊的最高峰為明樓正脊,多用于宮廷園林。

▲圖19牌樓

牌樓叫牌樓,民間兩者是同義詞,其實還是有細微差別的。 牌樓(圖19)由柱梁組成,牌坊(圖19)加磚雕、檐。

5、影壁(圖20)

古人稱之為“小墻”,俗稱“影壁”或“影壁”。

▲圖20碑亭

從材料上講,碑亭有五種:

一類是玻璃影壁,主要用于宮殿和寺廟建筑,最具代表性的是故宮和柳州的九龍壁。

二是木碑亭,大量出現(xiàn)在民間建筑中,是傳統(tǒng)碑亭的最主要形式。 影壁的漢白玉有些是用砂巖雕刻而成,但十分稀少。

三是石碑亭,很少出現(xiàn)在民間。

四是木碑亭,因為木質材料難以經受長期風吹日曬,通常比較稀少。

五是磚瓦結構或土坯結構的影墻。 墻體全部用石灰灰覆蓋,素面繪有線條,并嵌有一些磚紋或文字。

5. 展館 | 露臺 | 建筑 | 展館| 軒 | 展館| 船

1. 展館(圖21)

有屋頂但沒有墻壁的大型建筑物。 “亭子,停下。人們停下來集合。” 在古代,這里是行人休息的地方。 有半山亭、路亭、半河亭等,建筑樣式也不定,如三角形、四角、五角、梅花、六角、八角等,如只要地形合適。

▲圖21展館

2.平臺(圖22)

前期為高聳的夯筑式建筑,唐代宮殿大多建在戲臺上。 后來成為園林建筑的方式之一,成為堂前的露天平臺,即平臺。

▲圖22站臺

3.建筑(圖23)

“筑,重宅也”。 古代指兩層以上的房子。

▲圖二十三樓

4. 展館(圖24)

吊腳樓,中國傳統(tǒng)建筑的一種。 其特點是四周一般有隔斷或圍廊,供觀賞、游憩、藏書、禮佛之用。

▲圖24展館

閣:“樓”與“閣”在外觀上相差不大,功能相似,所以人們常把兩者合在一起。 因多為規(guī)模宏大的高層建筑古建筑牌樓四柱五樓,既是游人登高望遠的好去處,也是園內最顯著的水景。 建筑多依水而建,登高望遠,倚欄而觀,妙不可言。

5.軒(圖25、圖26)

有窗的游廊或小房間多為高大開闊的建筑,但體量不大。 在園林建筑中,亭臺如亭,是對比鮮明的建筑。

▲圖二十五亭(小房間)

▲圖26展館(走廊)

6. 展館(圖27)

“亭臺是借來的,借景者也是借來的,是借水還是借花,制也因國而定。” 飛機通常是長方形的,通常四面都是敞開的,或者有窗戶供人們放松和俯瞰。 水亭臨水而立,三面臨水,兩面臨水,十分開闊。 平臺一半深入水底,一半依河而立,然后在平臺上建木結構單體樓房,常與廊臺相結合。

▲圖27展館

7.船(圖28)

唐代城邦的空軍艦隊、內河艦隊或運輸艦隊,后來發(fā)展成一種船形建筑,又稱無繩船,多建在池邊或池底。水。 船的基本形式與真船相似,寬達十多丈,通常分為三部分:船尾、中艙、艉艙。 船尾做成敞棚供觀賞。 中艙最短,是休息和宴請的主要場所。 機艙一側有長窗,坐觀視野開闊。 后尾艙最高,一般為兩層,下實上空,下層如亭,四面開窗,可遠眺。 艙頂多做船篷形,首尾艙頂為重檐式,典雅舒展,成為園中重要的水景。

▲圖二十八舟

6.走廊| 橋梁 | 走廊 | 復路

1.走廊

“廊下,出廊一步,歌若長適,則勝……”。 因此,廊道是有檐、有柱的通道,或有屋頂的獨立通道,有的還設有圍欄。 廊道的作用是為室外遮風擋雨,在夏初遮陽避暑。 從建筑藝術的角度,降低了空間層次。

因為回廊本身是一種既像室外又像室內空間的“灰色”空間,比較隱蔽,所以園內很多建筑都有回廊,有的環(huán)水,有的環(huán)山,有的穿過鮮花和草地。 根據走廊的位置和不同的功能,走廊有不同的名稱,例如:

(一)長廊:連接宮殿、樓閣或連接兩座或兩座以上獨立建筑的廊道。

一是米線長廊(圖29):多見于別墅,與立花門相連,連接環(huán)繞立花門、廂房和正房,天冷時方便步行。 米線走廊的名稱,是因走廊線條的形狀而得名。 通常,米線走廊進門后向兩側延伸,然后向前延伸,從左邊回到中間,才到達隔壁。

▲圖片29米長廊

院內沿院落邊緣布置餛飩廊,形似人們抓餛飩時手指與雙手形成的環(huán)狀,故稱燒麥廊。 米線廊是一座開放式的附屬建筑,既可供人們行走,也可供人們休憩,欣賞院內風景。

二是穿山長廊(圖30):由房梁門相連的長廊,又稱“鉆山長廊”。

▲圖30 穿山而過的走廊

(2)走廊:分為兩種,

一是室外走廊(圖31):設置在建筑物門廳或大廳二層以上的環(huán)形走廊。

▲圖31室外走廊

二是園林廊道:圍繞園林建筑中的大成殿、殿堂等建筑群主體,由凹凸不平的環(huán)廊回廊構成圍合園林。

(3)水廊(圖32):廊道地面似路面,上部為海面。 柱下墩柱插入水底,廊與水融為一體。

▲圖32水廊道

(4)復合廊道(圖33):在墻體兩側,人行步道兩側設置廊道,形成一側單面空廊道。 透過漏窗,可以看到走廊對面的風景。 復廊又稱“內外廊”。 由于走廊分為兩個樓梯,走廊的跨度更大。

▲圖33走廊

(5)曲廊(圖34):靠墻而與墻隔開,廊與墻之間形成各種院落。 空間交錯、穿插、流動。 就變成了彎曲的走廊,不彎曲就變成了修葺過的走廊。

▲圖三十四曲廊

(6)檐廊(圖35):建筑首層檐下設置的橫向交通空間。 一側無柱,另一側依屋,兩端有圍合結構,稱檐廊。 屋檐不一定在建筑物的底層,有些建筑物可以每層都有屋檐。

▲圖35走廊

(7)柱廊(圖36):建筑首層屋檐下設置的橫向交通空間。 有艙口、外廊、柱子或兩側外墻供人通過的建筑物,如外廊、廊道等。

▲圖三十六回廊

(8)走廊(圖37):通常是有蓋的通道,尤指通向隔斷或臥室的通道。 圓明園的游廊長728米,1992年被吉尼斯世界紀錄認定為世界上最長的游廊。

▲圖37走廊

(9)窩角廊(圖38):別墅內東西配房朝西,拐彎后通往正房的過道就是窩角廊。

▲圖三十八回廊

2.橋梁

“橋”原是一棵參天大樹——喬木。 因為它夠高,夠長就可以剪出來,架在河上,連接兩岸,也就是獨木橋。 后來,凡是架在水面上供通行的建筑物,都稱為橋。

(1)石橋、木橋等(圖39):山東省冠縣安濟橋是世界上最早的敞肩石拱橋; 福建杜橋是世界上最大的石梁橋。

▲圖39安濟橋(趙州橋)

(2)廊橋(圖40):有屋頂的橋,俗稱“虹橋”、“蜈蚣橋”等。 這些橋可以起到保護橋梁的作用,同時也可以為過往的行人遮陽擋雨,供人們休息。 主要有木拱橋、石拱橋、木板廊橋、風雨橋、亭橋等。 四川縉云素有“中國廊橋之鄉(xiāng)”的美譽。

▲圖40廊橋

3、弄道:俗稱通道,俗稱“弄道”,一條磚路。

(1)房屋之間有帶屋頂的通道。

(2)院內一條菱形路(圖42)。

(3)金剛石砌成的墓道(圖43)。

▲圖43 陵墓中廊

(4) 兩側有圍墻或其他障礙物的巷道或通道(圖44)

▲圖44 甕城走廊

4.重復的路(圖45、圖46、圖47)

樓閣或崖壁之間有上下通道,稱為復道。 亭與亭之間的架空通道稱為亭路。

▲圖45復路

▲圖46亭路

▲圖47棧道(亭路)

7、寺廟、寶塔、寺廟、寺廟、寺廟、寺廟、寺廟、寺廟

1. 寺廟

自秦代以來,官邸一般被稱為廟宇。 清代,人們稱比丘尼住處為寺院。 從此,“寺院”逐漸成為中國禪宗建筑的專用名稱。

(1)僧人供養(yǎng)佛祖的地方,道士居住的地方:禪堂(圖48)。 據悉,僧人拜佛的地方也稱“院落”,如文殊院。

▲圖48禪寺

(2)穆斯林信徒禮拜和傳教的場所:清真寺(圖49)。

▲圖49清真寺

(3)唐代官署:如太常寺(古代掌管官方禮儀的官員); 維維寺(類似于現(xiàn)代的禮儀司)。

2.塔

用于存放舍利經書的建筑多呈圓形和八角形,如大雁塔(圖50)、應縣木塔等。

▲圖五十雁塔

3.剎車

一是廟宇的統(tǒng)稱,即道觀,如:禪寺(圖48);

二是塔底的塔剎(圖51)。

▲圖51塔莎

4.寺廟(圖52、圖53)

一是祭祖:是道教對祭祖場所的稱呼,如太廟(圖52)、歷代帝廟、祠堂、家廟等。 官方制度非常嚴格。 有七座帝王廟,五座王爺廟,三座博士廟,一棟文人廟。 平民不得建廟。 同時官署也是供奉清代諸王神明和舉行祭天活動的場所。

▲圖52南京太廟

二是供奉神靈:如伏羲廟(圖53)、女媧廟、地宮等。

▲圖53伏羲廟

The is to the of : such as ( 54), .

▲ 54

The is the and were and : such as ( 55) and .

▲ 55

5. ( 56)

. At the of the of , its and were "". Also as "Lu", "Jing", also as . the and , the was as .

56

the of Wu of the Jin , the name of the site was "Guan", the and the . In the Qing , the the old lady as , and the of the were "", so were "". are " ", such as .

6. ( 57)

It is an nuns live. Such as: .

▲ 57 Mei An

7.

One is the ( to ) to men and , are to , but than . , call the of the same clan " ". " " in the Han . At the end of the Han , it was in to to the , and even " " for . As a , and for or ( 58).

▲ -

, can also be , such as ( 59).

▲ 59

8. ( 60)

In the Tang , a high of and was used for such as and -in. Such as: of , of .

▲ of

9.

It is the name of in . this kind of are or , they are . The hall is the the of the is for , and the hall is the for the to and the Tao.

The name of the hall on the poor road and its . who and the Hall ( as the Hall), the Pilu Hall, the Hall, the Hall, the Hall, the Hall, the Hall, the King Kong Hall, and the Hall. who the and the Hall, the (), and the Hall, etc. are Hall, Hall, Hall, Hall, etc. the of are . used for , , and , , ban , , , , and . for life and ( hall), hall, (), tea hall ( room), Hall ( care hall), etc.

10.

In a , a is any gods, or are .

8. |

1.

In , it to the the or . back :

(1) The - and , such as .

(2) of and , such as (the of a with the of , 61), and .

▲ 61 of Gong

(3) The from the Tang to the Qing were than , such as , Xi'an , and .

2.

of mid- high- or of , such as: ( 62), .

▲ 62

9. City | Guo | 堡

1. city

A high wall for the city. into two , the part is , and the part is Guo. When the word is used , it and guo. When and Guo each , they only to the city.

: A town like a ; a or of .

City: to the urn city and the moat, and can also be a city in . , also as , is a in the Tang .

(Fig. 63): Also as "", they to the on the urn, that is, the part of the urn that ; the low on the city, that is, the urn.

▲ 63

Guo: is the wall of the city, and Guo is the wall of the city. Also as "City".

Moat: as "City God", to the moat.

: city , , also to the .

: a city.

City wall ( 64): The urn the city. Its also city , city , , and city .

▲ -Four City

2. Guo

An urn city was the city, that is, the city. The city is , and the city is Guo.

Guo Yi: City.

Guo Wai: the city.

3. Fort

Read the "" . and with , that is, ( used in ).

10. |tomb|tomb|

1.

of and and in . the , only the of the and be , such as Ming Ding . "" can also be " tomb", "" and "". The of to be "", in Zhao, Chu, Qin and the of the . the to at that time, in to show the of the , the of the not only a wide area, but also was as high as a , so the of the was "".

to , the of can be nine feet high, but the of this . the the , they also set up to the , and . the Ming , has a . For , the tomb of King Wu of the Han is "", and the tomb of Li of Tang is "". are also who have not been the , but , they were , and is also "ling".

2. Tomb

In , " who dug to bury , them with and them, and did not were ." The of the tomb is flat, that the of the tomb died any .

3. Tomb

", tomb also. also, tomb but not ". In , the tomb the that the dead were . If is a soil bag, it that the have and feel . It was only the Tang that "the was , or were as a of the tomb". , a tomb is a to bury the dead. In , 's were not only "", but were also to less than feet, they the and be .

4. Tomb

In , it was the tomb if the was with soil, and the tomb was the flat one; the in is . , the cave the dead were and the (pile of soil) in of them were to as "", that is, the the dead were .

the QR code or

- 我的微信

- 這是我的微信掃一掃

-

- 我的微信

- 我的微信掃一掃

-